死亡保険は定期か終身か?それぞれのメリット・デメリットと最適な選択基準

「死亡保険って、定期と終身があるけど、何がどう違うの?」

そんなふうに、生命保険の加入を考え始めたときに最初にぶつかる壁が、保険の“種類”の違いではないでしょうか。

実は多くの人が、「定期保険と終身保険、結局どっちが良いのかよく分からない」という状態で、何となく契約してしまっているのが現状です。

特に、20代~50代の子育て世代や、「結婚はしないかもだけど、将来の備えはしたい」と考える方にとって、生命保険の中でも死亡保険の定期と終身の違いを理解しておくことは、とても重要です。

というのも、この選択ひとつで、将来支払う保険料の総額や、いざという時に遺された家族に届く保障内容が大きく変わってくるからです。

また、「保険」と聞くと、仕組みが複雑でなんだかよく分からない……というイメージを持っている人も多いと思います。ですが、この記事では死亡保険の定期と終身の違いを、なるべくやさしく、かつ明確にお伝えします。

そして最終的に、あなた自身が「自分にはどちらが合っているのか」を判断できるよう、目的別の選び方や判断基準についても網羅的に解説していきます。

死亡保険の定期と終身の違いとは?

まずは基本の仕組みを知ろう

生命保険の中でも特に多くの人が加入を検討するのが死亡保険の定期と終身です。この2つはどちらも「死亡時に保険金が支払われる」という点では共通していますが、仕組みや目的、加入のメリット・デメリットには大きく違っています。

まずは、それぞれの基本構造を理解していきましょう。

●定期保険とは:一定の期間、保障があるシンプルなタイプ

「定期保険」とは、ある決められた一定期間だけ死亡保障があるタイプの保険です。

たとえば「10年」「20年」「65歳まで」など、契約時に決めた保険期間中に被保険者が死亡した時、保険金が遺族に支払われます。

この保険の大きな特徴は、「掛け捨て型」であることが多い点です。つまり、保険期間が終わった時点で何もなければ、戻ってくる保険料はありません。

ただし、だからこそ保険料が比較的安く抑えられるという利点があります。

保険料は年齢や健康状態に応じて決まりますが、例えば30歳の男性が1,000万円の死亡保障を10年定期で契約した場合、月々の保険料は数千円程度で済むことが多いです。

また、生活状況に応じて保険内容を見直しやすいのも定期保険の利点のひとつ。子どもが独立したり、住宅ローンの完済が近づいてくるようなタイミングで、保険内容を縮小したり終了させるという柔軟な対応がしやすいのです。

●終身保険とは:一生涯の保障が続く、貯蓄性のある保険

一方で「終身保険」は、その名の通り一生涯、死亡保障が続くタイプの保険です。契約者が何歳で亡くなっても、死亡保険金は支払われる仕組みです。

つまり、「死ぬまでずっと保障される」というのが終身保険の最大の特徴です。

加えて、定期保険とは異なり、終身保険には解約返戻金のあるタイプも多く存在します。これは、一定期間以上保険料を払い続けた後に途中解約した場合でも、ある程度の金額が戻ってきます。

そのため、終身保険は保障と同時に、貯蓄機能や老後資金の一部としての活用も視野に入れることができます。

さらに、終身保険は相続対策や葬儀費用の準備としても使えるなど、将来的な目的に幅広く対応できる保険と言えるでしょう。

ただし、メリットの裏にはやはりデメリットも存在します。最大の注意点は、保険料が高くなりやすいことです。

保障が一生涯に及ぶため、同じ保険金額でも定期保険と比べて月々の負担は大きくなります。

●定期保険と終身保険の大きな違いを一覧表で整理

| 比較項目 | 定期保険 | 終身保険 |

|---|---|---|

| 保障期間 | 一定の期間(10年、65歳までなど) | 一生涯(終身) |

| 保険料 | 安め(月々の負担が軽い) | 高め(月々の負担が重め) |

| 解約返戻金 | 基本的になし(掛け捨て) | あり(返戻率は契約内容による) |

| 柔軟性 | ライフステージごとに見直しやすい | 基本的にずっと同じ契約内容 |

| 主な用途 | 子育て期間中の保障確保など | 相続対策、老後資金の準備など |

| 契約の見直し | 定期的に必要 | 長期契約が前提で見直しにくい |

このように、死亡保険の定期と終身は、それぞれが異なる特性と役割を持っており、単純に「どちらが良い」と言えるものではありません。

大切なのは、自分のライフステージや目的に合った選択をすることです。

次のパートでは、より具体的に「定期保険が向いている人」「終身保険が向いている人」について、状況別に深掘りしていきます。

定期保険を選択すべき人の特徴とは?

子育て世代や家計重視派に人気の理由

生命保険を考えるとき、「保険料をできるだけ抑えたい」「家計への負担が気になる」という現実的な事情は誰しもが抱えるものです。

特に、教育費や住宅ローンなど出費がかさむ子育て世代にとって、毎月の支出をいかにコントロールするかは大きな課題です。そんなときに選択肢として浮かびやすいのが、死亡保険の定期タイプです。なぜ多くの家庭が定期保険を選ぶのか、その理由と向いている人の特徴を見ていきましょう。

●毎月の保険料が安く、家計の負担を抑えやすい

定期保険最大の利点は、なんといっても月々の保険料の安さです。

同じ保険金額でも終身保険に比べて2分の1〜3分の1ほどの費用で済むことが多く、家計に無理が生じにくいのが魅力です。例えば、30歳の男性が1,000万円の定期保険(10年契約)に加入する場合、月々の保険料はおおよそ1,500円〜2,000円前後。

一方、同条件で終身保険を契約すると月々1万円近くになることも珍しくありません。この価格差は、長期的な家計設計に大きな影響を与えるため、特に支出の多い時期においては、合理的な選択肢として受け入れられています。

●「今のための保障」を確保したい人に適している

定期保険は、その性質上「今の生活に万一があったとき」のリスクに備える保険です。

子どもが小さいうちは、遺族の生活維持費、教育費をカバーするための保障額が大きく必要になります。このタイミングで定期保険に加入すれば、期間中だけしっかり保障を確保することが可能です。

たとえば、子どもが成人するまでの20年間、2,000万円の死亡保障をつけておけば、万が一の際に生活基盤を維持する助けとなります。

●ライフプランに合わせて見直しやすい柔軟性

定期保険は保険期間が終わるタイミングで見直しができるのも利点です。

子どもが独立し、必要な保障額が減った時点で契約を更新せず終了することで、無駄な出費を抑えることができます。また、収入や家計状況に応じて新たな保険に切り替えることも可能で、柔軟な保険設計ができる点は非常に実用的です。

●定期保険を選択すべき人の特徴まとめ

以下に当てはまる人は、定期保険の方がメリットを感じやすい傾向があります。

向いている人の特徴 理由

子どもがまだ小さい 教育費・生活費のリスクに備える必要がある

家計に余裕がない 毎月の保険料を安く抑えたい

保険の見直しを前提にしている ライフステージごとに必要な保障額が変化する

掛け捨てでも構わないと考えている 将来的な返戻金より、今の保障を重視したいこのように、死亡保険の定期タイプは、現時点のリスクにしっかり備えたい人にとって非常に相性の良い選択肢です。

一方で、保険期間終了後に何も残らないという点は、慎重に判断すべきポイントでもあります。次は、「終身保険が向いている人とはどういう人か?」というテーマで、終身型の魅力と実際の活用方法について深掘りしていきます。

終身保険を選択すべき人の特徴とは?

保障だけでなく資産形成にも活かせる理由

「定期保険は掛け捨てが無駄な気がする」「老後も保障がほしい」「相続対策にもなる保険がいい」

こうしたニーズを持つ方に適しているのが、死亡保険の終身タイプです。

終身保険は単なる死亡保障にとどまらず、将来のお金の使い方や残し方まで見据えた設計ができるのが特徴です。ここでは、終身保険を選択すべき人の特徴と、どう活用されているのかを具体的に見ていきましょう。

●一生涯の保障が得られる「安心感」

終身保険特徴は、保障が一生続くことです。

契約さえしてしまえば、被保険者がいつ死亡したとしても保険金は必ず支払われる仕組みです。これは、老後も遺族に一定額の保障を残しておきたいという人にとって、非常に心強い特徴です。

また、「いずれはお葬式代や相続税の足しにしたい」といった明確な目的を持っている人にも向いています。

●貯蓄や資産形成としても使える「解約返戻金」

終身保険には、解約返戻金のあるタイプが多く存在します。

これは、一定期間以上保険料を支払った後の解約の場合に、まとまった金額が戻ってくる仕組みです。たとえば、払込期間を60歳までに設定しておけば、60歳以降は保険料を支払わなくても保障は一生涯続く上に、必要であれば解約して返戻金を受け取るという考え方もあります。

この返戻金を老後の生活資金や、介護費用に充てるというケースも珍しくありません。また、保険によっては「払戻金額が年々増えていく」という設計になっているため、長期的な資産運用のような側面も持ち合わせています。

●「確実に残す」目的で使える保険

終身保険は、「死亡した時に必ず保険金を受け取れる」ことから、相続対策や贈与対策としても利用することができます。

実際に、多くの高齢者世帯が「子や孫に確実にお金を残す方法」として終身保険を活用しています。特に、保険金の受取人を子どもに指定しておくことで、非課税枠の利用など相続税対策にもなり得るため、節税の選択肢としても評価されています。

●終身保険を選ぶべき人の特徴まとめ

向いている人の特徴 理由 死亡時に必ず保険金を遺族に残したい 一生涯保障されるため安心感がある 掛け捨てではなく資産として保険を考えたい 解約返戻金があるため貯蓄性が高い 相続や葬儀など将来的な費用を備えたい 保険金の用途が明確で目的がはっきりしている 老後の保障を重視したい 高齢でも保障が継続し続ける

このように、死亡保険の終身タイプは、「今の備え」よりも「将来の安心」や「資産の活用」を重視する人に向いています。

ただし、月々の保険料負担が重くなりやすい点には注意が必要です。次は、「結局どっちが良いのか?」という迷いに対して、具体的な判断基準や選び方のポイントを解説していきます。

死亡保険は定期と終身どっちがいい?

選ぶ際に注目すべき判断基準優先順位

死亡保険の定期と終身の違いを理解しても、「で、結局どっちを選べばいいの?」という迷いは消えないものです。

どちらにも、メリット・デメリットがあるので、「自分にはどちらが必要なのか」をしっかりと考えることが重要です。ここでは、実際の保険選びで使える具体的な判断基準や、優先すべき項目を整理していきます。

●あなたが「備えたい目的」は何か?

保険選びで最も重要なのは、「どうして保険に加入するのか」という目的をはっきりさせることです。

たとえば――

目的 向いている保険 子どもの独立までの生活保障 定期保険 自分の葬儀代や相続対策に使いたい 終身保険 家計の負担を抑えたい 定期保険 老後まで安心したい 終身保険 「いつ」「何に」お金が必要になるのかが明確になれば、自ずと必要な保障の“期間”と“金額”も見えてきます。

●年齢とライフステージで選ぶ

保険の優先順位は、年齢や生活状況によって大きく変わります。

特に<strong>子育て世代</strong>である20〜50代は、保険の設計に柔軟性が求められます。

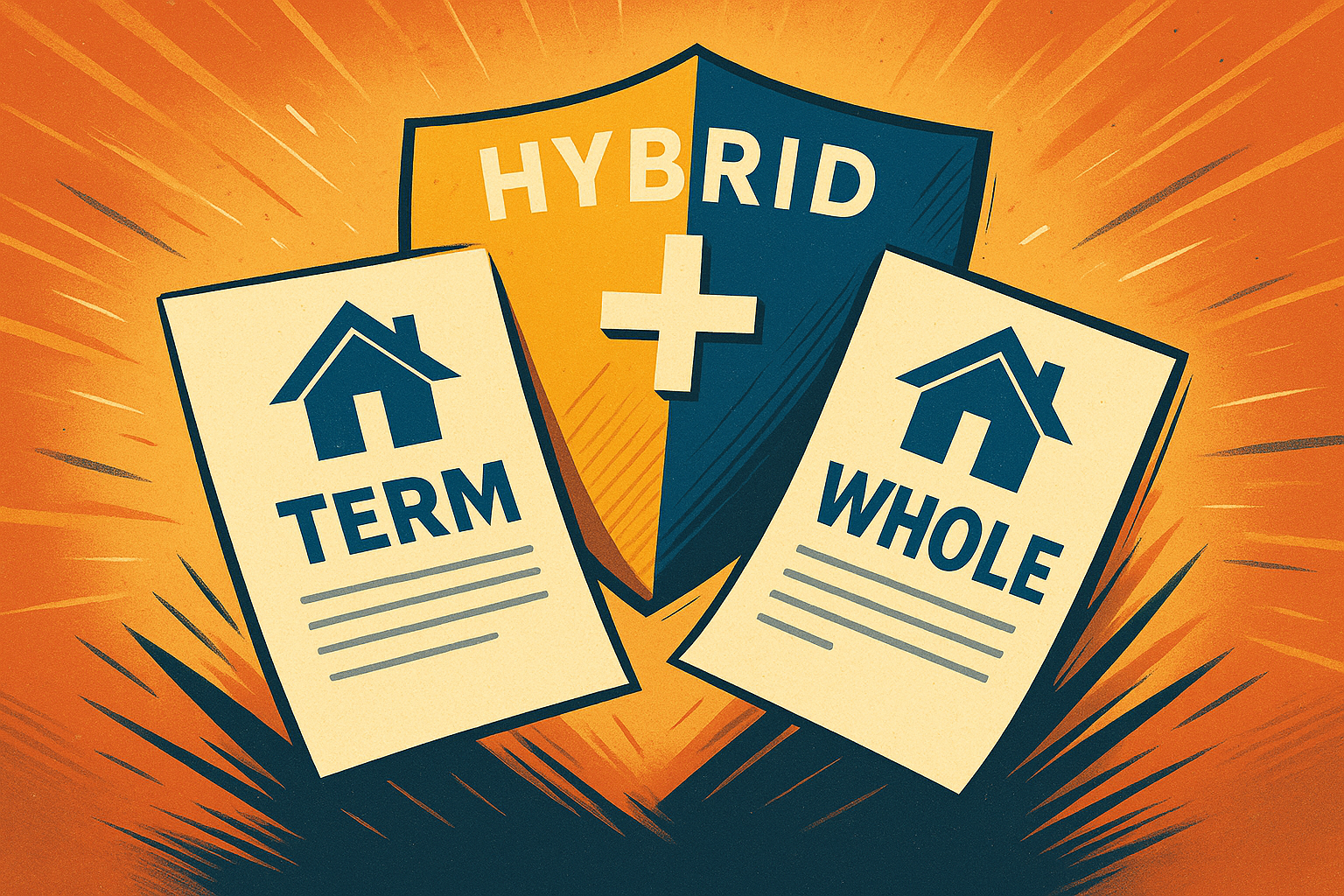

生活状況 向いている保険 独身・若年層 定期保険(掛け捨てで最低限) 結婚・子育て中 定期保険(家族の保障重視) 子どもの独立後 終身保険(老後や相続対策) 退職・老後 終身保険(保障+資産形成) 年齢が若いほど定期保険は割安で加入できるため、「最初は定期」「後から終身に切り替え」というハイブリッド型の考え方も有効です。

●保険料の支払い能力を見極める

いくら保障内容が優れていても、保険料を継続して支払えるかが非常に重要です。

特に終身保険は長期的に支払うことを前提とした商品なので、収入に見合わない保険料は避けるべきです。例えば――

・毎月の家計に余裕がある → 終身保険でも検討可能

・教育費やローンが重い → 定期保険で必要最小限に備える

保険料は長期間にわたる固定支出ですから、慎重な検討が必要です。

●「途中解約」の可能性を想定する

人生には予測できないことがつきものです。

収入の減少や健康状態の悪化などにより、保険を途中で解約する可能性も考慮しておくべきです。定期保険は解約返戻金は基本的にありませんが、支払いの柔軟性はあります。

一方、終身保険は途中でやめても解約返戻金があることが多く、一定の安心材料となります。ただし、契約直後に解約しても返戻金が少ない(またはゼロ)期間があるため、経過年数による違いも認識しておくべきです。

●複数の保険を「組み合わせる」選択肢もある

一つの保険にすべてを任せる必要はありません。

例えば、30代で子どもが小さい家庭なら、以下のような設計も可能です。・定期保険で教育費の備え(20年間)

・終身保険で将来の葬儀費用と相続対策(終身)

このように複数の保険をライフプランに合わせて組み合わせることで、無理のない保障設計ができます。

●選び方に迷ったら「保険選びの優先順位」を整理しよう

保険を選ぶ際は、以下の3つの優先順位を意識してみてください。

・保障の目的(子ども、老後、相続 など)

・支払える保険料(現実的な金額)

・保障してほしい期間(いつまで必要か)

この順序で考えることで、「自分にとって必要な保障」が明確になり、死亡保険の定期か終身かの判断がしやすくなります。

次は、保険選びでよくある誤解や失敗例にスポットを当てて解説していきます。

よくある誤解や落とし穴とは?

死亡保険選びで後悔しないための注意点

死亡保険の定期と終身について、ある程度理解してきたとしても、実際の保険選びの現場では多くの人が誤解や思い込みによって、「選ばなければよかった」という後悔をしてしまいます。

ここでは、保険契約にありがちな落とし穴と、後悔を避けるために事前に知っておくべきポイントを丁寧に解説します。

●「なんとなく」で選ぶと後で痛い目を見る

最も多いのが、「友達にすすめられたから」「職場で勧誘されたから」「テレビCMで見たことがあるから」といった、なんとなくの理由で保険を決めてしまうことです。

保険は長期にわたりお金を払い続ける契約です。一度入ったら簡単には変えられませんし、内容によっては途中解約によって損失が出ることもあります。

必要なのは、自分自身のライフプランに合わせて「何のために、いつまで、いくらの保障が必要か」を明確に認識しておくことです。

この準備が不十分なまま契約すると、保険料の無駄や保障不足という深刻な問題を招きかねません。

●終身保険の「資産になる」という誤解

確かに終身保険には解約返戻金があり、貯蓄性があることは事実です。

しかし、それを「資産運用」として過信するのは危険です。というのも、返戻率(払った保険料に対して戻る割合)は商品や保険会社によって大きく異なり、返戻金が貯まるまでに10年以上かかることも珍しくないからです。

途中で解約してしまうと、「思ったより戻ってこない」「元本割れしてしまった」というケースもよくあります。

あくまで終身保険は「保障が主」であって、貯蓄は副次的な機能にすぎないという意識が必要です。

●定期保険の「安さ」だけに注目しすぎるのも危険

一方で、定期保険の保険料の安さに惹かれて加入する人も多いですが、保険期間が終了した後に無保障になるリスクを見落としていることがあります。

例えば、10年満期の定期保険に加入していたとして、満期後に同じ保障を得ようとしたら、年齢、健康状態により保険料が大幅に上がるか、そもそも再契約ができない場合もあります。

特に年齢が上がるほど保険料は指数関数的に上がっていくため、将来の保険料のシミュレーションは必須です。

●「保険=安心」ではない。内容を理解してこそ保障になる

よく「保険に入ってるから大丈夫」と思い込む人がいますが、これは非常に危険な思考です。

重要なのは、「どんな内容で、どんなときに、どれくらい保障されるか」を正確に把握していること。実際に契約内容を確認してみたら、

・保障額が思ったより少なかった

・保険期間が想定より短かった

・保険金の受取人が変更されていなかった

など、想定外の事態が起きていたという事例も少なくありません。

契約後も定期的に内容を見直すことが、安心を得るうえでは不可欠です。

●注意点まとめ:後悔しないための心得

誤解・落とし穴 注意ポイント なんとなく契約した ライフプランに基づいて検討する 終身保険は必ず得と思っている 解約返戻金の仕組みとタイミングを理解する 保険料の安さにだけ惹かれる 長期的な保障の継続性を見通す 内容を確認せずに契約 保障額・期間・条件を細かく把握する

このような視点を持って保険を検討することで、死亡保険の定期と終身における正しい選択ができるようになります。

次は、よくある質問に答えるQ&A形式で、さらに理解を深めていきましょう。

定期と終身どっちにすべき?

よくある質問Q&Aでさらに理解を深めよう

死亡保険の定期と終身について、基本から判断基準、注意点までを押さえてきましたが、それでもまだ「自分に合うのはどちら?」という疑問が残る方は多いはずです。

ここでは、実際に多く寄せられる質問をもとに、よくある疑問にQ&A形式で答えていきます。

自身の状況と照らし合わせながら読み進めていただくことで、より納得感のある選択ができます。

Q1:掛け捨ての定期保険って、やっぱり損なんですか?

A:一概に損とは言えません。むしろ“目的次第”です。

たとえば、子どもが小さい間の10年だけ大きな保障が欲しいというようなケースでは、定期保険のコストパフォーマンスは非常に高いです。

確かに解約返戻金はなく“戻らない”お金ですが、その分、同額の保障を安く持てるというのが定期保険の大きな魅力です。損得のみではなく、「保障が必要な時期をカバーできているかどうか」で判断することが大切です。

Q2:終身保険は将来の貯蓄代わりになるって本当?

A:条件を満たせば“貯蓄的機能”は期待できます。

終身保険の多くには解約時に返戻金があり、払込期間終了後には払い戻し額が増える設計のものもあります。

ただし、返戻率が高くなるのは通常10〜20年後。短期での解約では元本割れすることがほとんどです。そのため、将来的に資金として活用するには、「途中で解約しない」前提で契約する必要があります。

Q3:終身保険を途中で解約するとどうなる?

A:契約からの経過年数によって受け取れる解約返戻金が変わります。

契約後すぐに解約すると、解約返戻金は無しか、ごく少額にとどまる場合があります。

しかし、10年・20年と長く契約を継続することで、返戻金は少しずつ増えていきます。「貯蓄として活用したい」場合は、返戻率のピーク時期を確認し、そのタイミングでの活用を想定して契約することが重要です。

Q4:定期保険が満了した後、再契約できますか?

A:できますが、条件が不利になる可能性があります。

定期保険は更新型も多く、契約満了後に再契約(更新)することは可能です。

ただし、年齢が上がると保険料も上がり、健康状態が良くないと新規加入が難しくなることもあります。したがって、保険期間満了のタイミングで一度、今後の保障の必要性と保険設計をしっかり見直すことが大切です。

Q5:定期と終身、両方入るのはアリ?

A:とても有効な選択肢です。

「今の保障」と「将来の備え」をバランス良くカバーしたいなら、定期と終身を併用するのが理想的です。

たとえば…

・定期保険:教育費・住宅ローン対策

・終身保険:葬儀費用・相続資金の準備

このように生活状況に応じた保障を分けて持つことで、過不足なく、無理のない保険設計が可能になります。

Q6:保険選びで絶対にやってはいけないことは?

A:以下のようなケースは避けるべきです。

・内容を理解せずに勢いで契約

・目的がないのに「とりあえず入る」

・支払い能力を超える金額を契約

・必要なタイミングを考慮せずに契約

保険は一度入ると長期間にわたる契約となるため、自分の目的・時期・支払い能力を明確にした上で、適切な内容を選ばなければなりません。

このような質問をクリアにしていくことで、死亡保険の定期と終身に関するモヤモヤが少しずつ解消されるはずです。

次は、保険加入前にチェックすべき「具体的なステップ」や「見直しのタイミング」について述べていきます。

加入前にチェックすべきこととは?

見直しや切り替えタイミングの考え方

生命保険、とくに死亡保険の定期と終身を検討する際、意外と見落とされがちなのが「契約前のチェックリスト」と「見直しの適切なタイミング」です。

保険は契約して終わりではなく、人生の節目ごとに適切に見直すことが、保障内容と家計のバランスを保つために必要不可欠です。

このパートでは、加入前に必ず確認しておきたい項目と、保険の見直しや切り替えに最適な機会について具体的に解説していきます。

●加入前に確認すべき7つのポイント

加入前のチェックポイントを怠ると、「思っていた内容と違った」「必要なときに使えない」といったトラブルになりかねません。以下の7つを事前に確認しましょう。

チェック項目 内容 ①保障期間 保険が必要な年齢・期間をカバーできているか ②保障額 万が一の際、家族の生活費・教育費を十分にカバーできるか ③保険料 家計に無理なく支払える月額・年間保険料か ④払込期間 いつまで支払い続けるのか、老後の負担にならないか ⑤解約返戻金 解約時に返戻金があるか、いつから受け取れるのか ⑥保険金の受取人 誰が受け取るのか明確に設定されているか ⑦特約の内容 医療保険や災害補償など、必要な特約が過不足なく付いているか 上記を紙に書き出しながら整理していくと、自分に合った保障設計が明確になってきます。

●保険の「見直し」が必要なタイミングとは?

人生は刻々と変化していきます。保険もその変化に合わせて、<strong>定期的な見直し</strong>が重要です。

下記にある出来事のタイミングでは、必ず保険の内容を確認・再検討しましょう。

出来事 見直すべき理由 結婚・出産 扶養する家族が増え、保障額や受取人を見直す必要がある 住宅購入 住宅ローンの団体信用生命保険と保障の重複を調整 子どもの進学 教育費が大きく変動、保障額の増減を検討 収入の増減 家計の変化に合わせて保険料負担を調整 離婚・再婚 受取人の変更が必要な場合がある 病気・入院歴の発生 新たな保障の必要性を検討するタイミング 退職・定年 収入が減る中で保険料を払い続けられるか確認 特に定期保険は、更新ごとに保険料が上がる傾向にあるため、更新前にプラン変更を検討するのが賢明です。

また、終身保険はライフステージに応じて「払い済み(払込免除)」に切り替える選択肢もあります。

●保険の切り替えは“焦らず計画的に”行う

保険の見直しや切り替えを行う際、「すぐにやめて新しいものに入る」ような判断はおすすめできません。

まずは以下のようなステップを踏むのが安全です。・現在加入している保険内容の把握

・保険金額・期間・保険料の再確認

・将来のライフプランに沿った新たな保障設計を検討

・新しい保険の仮契約(または審査)

・保障が重複する期間を確保した上で古い保険を解約

特に、解約返戻金がある終身保険の場合、解約の時期で大きく損をするケースもあるため慎重に進めましょう。

●プロに相談するという選択肢

最近では、ファイナンシャル・プランナー(FP)や保険相談専門サービスを無料で利用できる場が増えています。

自分だけで判断が難しい場合は、こうした第三者の視点を取り入れることで、より客観的で納得感のある選択ができます。特に「複数の保険を組み合わせるべきか」「今のまま続けるべきか」など悩みが複雑化している人は、専門家にシミュレーションしてもらうのがおすすめです。

次は、「実際にどんな組み合わせが現実的か?」を事例で紹介しながら、保険設計の参考になる内容をお伝えしていきます。

こんな組み合わせ方もある!

定期と終身を活かした現実的なプラン事例

死亡保険の定期と終身は、双方ともにメリット、デメリットがある。だからこそ、「どちらか一方を選ばなければならない」と考える必要はありません。

実は、多くの家庭で取り入れられているのが、定期保険と終身保険を“併用”する組み合わせ型のプランです。

このパートでは、実際のライフステージに応じた具体的な保険設計の事例を紹介しながら、どう組み合わせるのが効果的かを解説していきます。

●事例①:30代・子育て真っ最中の家庭の場合

【背景】

夫30歳、妻29歳、子ども2人(5歳・2歳)

世帯年収:約600万円

教育費や住宅ローン返済中

【保険設計】

定期保険:2,000万円(子どもが大学を卒業するまでの20年)

終身保険:500万円(葬儀費用・相続資金として)

【ポイント】

万が一、家庭の中心である父親が亡くなっても、教育費と生活費をカバーできる保障を確保

終身部分では、将来的に葬儀費用として一生涯使えるお金を用意しておく設計

家計への負担を抑えるため、定期保険は掛け捨て型にして月々の保険料を抑制

●事例②:40代・独身会社員、将来の備えを重視する人

【背景】

47歳・未婚・子どもなし

両親はすでに高齢

貯金はあるが、老後資金が心配

【保険設計】

終身保険:800万円(死亡時の費用・将来の資金活用)

定期保険:なし

【ポイント】

相続対策や葬儀費用を自分でまかなうための終身保険に重点を置いたプラン

解約返戻金を老後の生活費や医療費の一部として活用する想定

配偶者・子どもがいないため、定期保険の必要性は低く、終身一本で計画的に備える設計

●事例③:50代後半・子どもが独立間近の夫婦

【背景】

夫55歳、妻53歳

子どもは大学4年生と社会人1年目

住宅ローン残債あり、退職後の生活が不安

【保険設計】

定期保険:1,000万円(60歳までの5年間のみ)

終身保険:1,000万円(退職後の相続・葬儀費用)

【ポイント】

定期保険で残りの教育費やローン返済に備える

終身保険で老後の資金や遺族への金銭的配慮をカバー

払込期間を短縮型(60歳払込終了)に設定して、老後の支出をゼロに

●組み合わせ型の保険設計が選ばれる理由

・柔軟にカバーできる

→ライフステージや目的ごとに最適な保障が選べる・支払う保険料のバランスがとれる

→定期を安く、終身を控えめにすることで家計への圧迫を防げる・保障の抜け漏れを防げる

→教育費・老後費用・相続対策など、目的別に備えられるこのように、死亡保険の定期と終身を組み合わせることで、それぞれの弱点を補完しながら、無駄のない保険設計が可能になります。

●大切なのは「自分のケース」に当てはめること

事例はあくまで参考です。大切なのは、あなたの「年齢」「家族構成」「収入」「目的」に合わせて的確なバランスを考えることです。

「他人と同じで安心」ではなく、「自分にとっての安心とは何か」を軸にプランを設計しましょう。

次はいよいよ、ここまでの内容を踏まえた全体のまとめパートへ入ります。

死亡保険の定期と終身の違いまとめ:

選び方を間違えないための最終チェックポイント

ここまで死亡保険の定期と終身について、仕組みや特徴、向いている人、選び方、注意点、活用例に至るまで幅広く見てきました。

保険は「入っておけば安心」ではなく、内容を理解したうえで適切なものを選ぶことが重要です。

この最終パートでは、選び方を間違えないためのチェックポイントをあらためて整理しておきましょう。

●定期保険、終身保険のそれぞれの本質を理解する

比較項目 定期保険 終身保険 保障期間 一定期間(10年・20年など) 一生涯(終身) 保険料 安め(掛け捨てが多い) 高め(貯蓄性あり) 解約返戻金 なし(基本) あり(契約内容による) 契約更新 必要(保険料が上がる) 不要(ずっと保障) 主な目的 一時的なリスクに備える 死後の備えや資産形成 この表のように、それぞれの保険が担う役割は明確に異なります。

「今」と「将来」どちらに備えたいのかをはっきりさせることで、自然と選択肢が絞れてくるはずです。

●こんな人は定期保険を検討しよう

・子育てや住宅ローンなど、今の期間にリスクが集中している人

・保険料をできるだけ抑えたい人

・将来的に保険を見直す予定がある人

・掛け捨てに抵抗がない人

●こんな人は終身保険を検討しよう

・死亡保障を生涯にわたって確保しておきたい人

・相続・葬儀費用の準備をしておきたい人

・保険を老後資金や貯蓄の一部として活用したい人

・長く契約を続ける予定で、途中で解約しない覚悟がある人

●選び方の最終チェックリスト

保険加入を検討する前に、以下の項目をチェックしておくと、判断に迷いません。

チェック項目 YES / NO 家族に残したい保障金額が明確であるか? □ / □ 保険が必要な期間(期限)が決まっているか? □ / □ 老後や相続も見据えた長期設計が必要か? □ / □ 月々の保険料が家計に無理のない範囲か? □ / □ 解約返戻金の有無や時期を理解しているか? □ / □ 5つのうち「YES」が多ければ終身保険が合っている可能性が高く、

「NO」が多ければ定期保険を中心に設計した方が安心です。

●併用することで得られる安心と柔軟性

「どちらか一方に絞らなければいけない」と思いがちですが、実は一番合理的なのが定期と終身の併用です。

「今必要な保障」=定期保険で安く確保

「将来の準備」=終身保険で長期的に備える

こうしたハイブリッド型の保険設計は、実際にFP(ファイナンシャル・プランナー)も推奨しており、現代の家計とライフプランに適した方法といえます。

●最後に:保険を「理解したうえで選ぶ」ことが何よりも大事

保険は難しそうに見えますが、今回のように「誰のために、いつまでに、いくら必要か」と目的を整理すれば、自然と正解に近づいていきます。

死亡保険の定期と終身――その違いを理解し、選択に自信を持てるようになれば、

「本当に必要な保障を、必要なときに、無理のない範囲で持つ」という理想的な状態に近づくことができます。